International cooperation between Fraunhofer IGCV and Innovative Composite Center (ICC) sets course for the circular composite economy

Presseinformation 26. Februar 2025

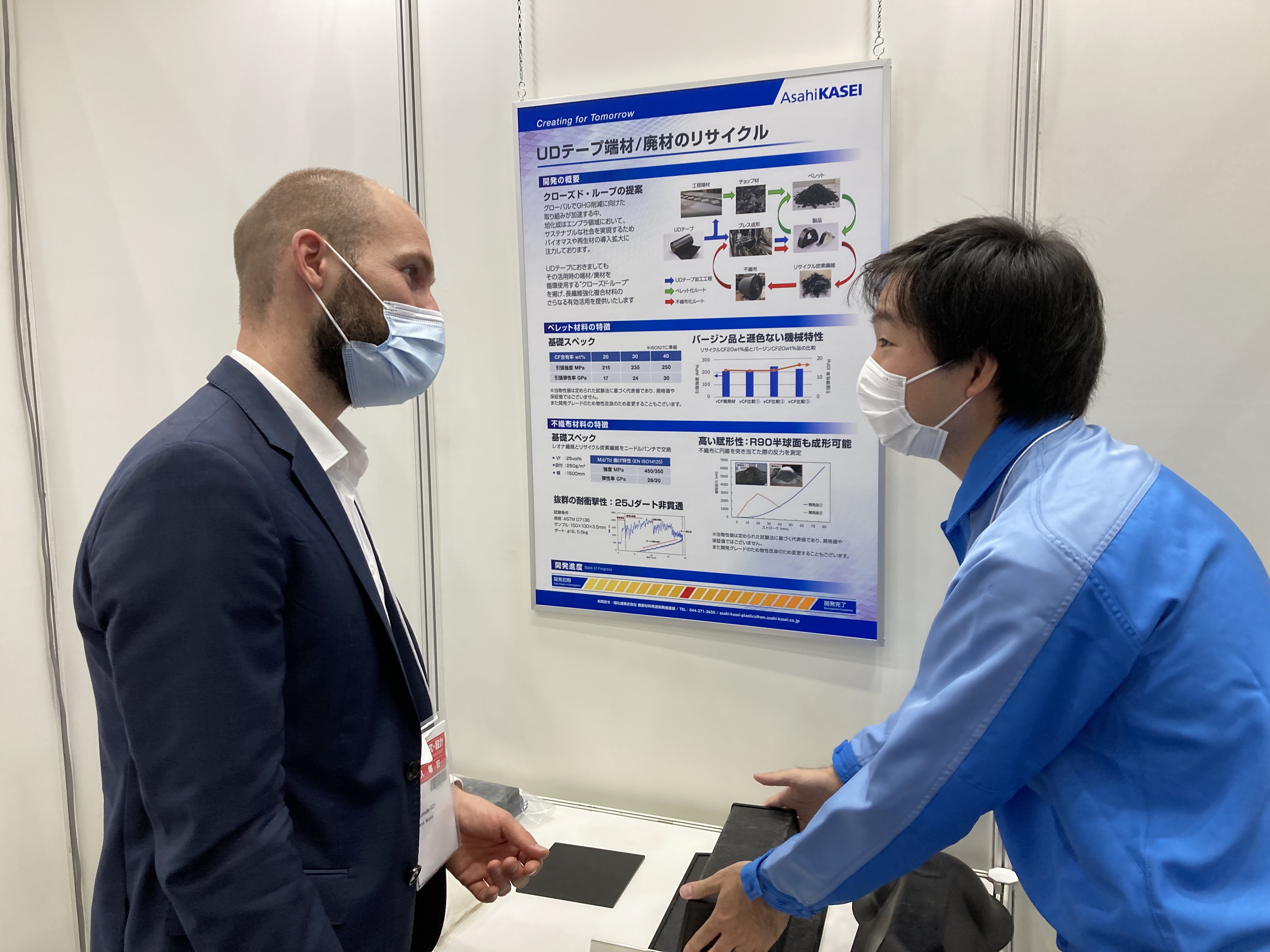

Kanazawa, Japan / Augsburg, Germany - With the Fraunhofer Innovation Platform for Fibers, Processing and Recycling Solutions at Innovative Composite Center FIP-MIRAI@ICC, the Fraunhofer Institute for Casting, Composite and Processing Technology IGCV and the Innovative Composite Center (ICC), Kanazawa Institute of Technology (KIT) in Kanazawa area are setting new standards in the circular economy. With a total budget of 2 million euros - half funded by the Fraunhofer-Society and half by the ICC - the platform aims to develop solutions to global challenges in the field of composite recycling. A Fraunhofer Innovation Platform (FIP) is a temporary research unit hosted and operated by a research institution abroad, which is set up in close cooperation with one or more Fraunhofer Institutes in Germany. With “Mirai”, the Japanese word for “future”, the FIP-MIRAI@ICC sends out a clear signal: Waste is seen as a valuable resource and reused through new technologies. The aim is to create a forward-looking circular economy that guarantees sustainability for future generations. At the heart of the five-year cooperation (2025-2029) is a central location in Kanazawa area, which brings together researchers from the Fraunhofer IGCV and the ICC with companies, universities and customers.

Forschungsfeld Leichtbau

Forschungsfeld Leichtbau